TOP>>DMR鉄道模型運転会>>2. 第二回 (2010年 8月16日)

|

|

会場が1階へ

2回目の運転会にして早くも場所の拡幅を行うべく、会場を1階大広間(広さ体感5倍)へと変更しました。

前回開催から5か月の間に資材を増やし、前回はレール持ち寄り方式から、レールすべて自前方式へと切り替えました。

その背景には、片付けの煩雑さがあり、その分この回では外側2線を電化(架線柱設置)しております。

|

|

本線全景

2回目は会場が広くなったこともあり、本線がかなり長くなりました。

これ以降、会場は大広間での開催となり、本線もこの形から変わることはほどんどありません。

また、左手には、車庫も写っており、大体の全体図がつかめると思います。

|

|

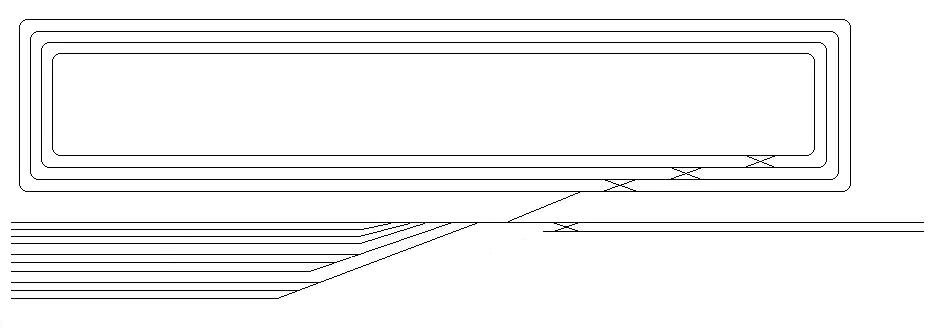

配線図

当時の配線図データが残っていました。

車庫には、車庫内で入れ替えを行えるように、車庫用引き込み線もありました。

当時、車庫線ないでのやりくりには大変重宝したもので、以降の運転会に引き継がれます。

線路上で車両を止めて自由に撮影できるのも、個人運転会の良さですよね。

|

|

車庫

車庫には、本線走行を待っているor終えた車両が集まり、ここもまた撮影スポットとなっていました。

本線が4線しかないので、運転の順番待ちをする人が車庫を囲んで談話する。そんな流れになってました。

|

|

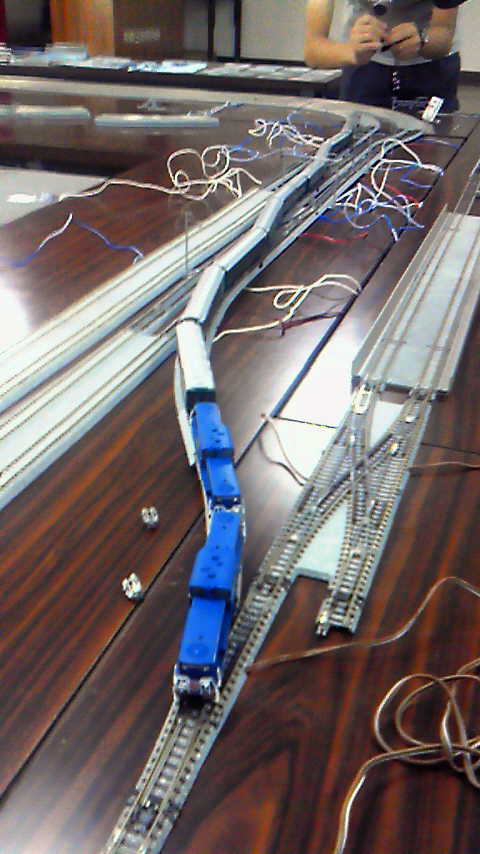

本線と車庫をつなぐ線

本線と車庫をつなぐ線は画像のように蛇行しており、クロスポイントを渡ってきた車両が車庫へ引き上げていく様子は大変見物な景色でした。

奥にはクロスポイントと大量の電線が見えていますが、これはクロスポイントを切り替えた際に、車庫用コントローラー1つで車両を操作できるよう操作するための配線です。

正直この配線をするだけでも1時間以上かかり、準備に多大な時間を要していました。

(次回、この配線が解消します。お楽しみに)

|

|

南北線(札幌)のモニターを模した看板

当時は札幌市営地下鉄南北線に5000形518編成が導入された時期でした。

この518編成より、北海道内で初の画面型車内案内表示器が搭載され、大変話題となり当運転会ポスターのとしてオマージュさせていただきました。

また、この時、DMR鉄道模型運転会の初代ロゴが誕生しています。

|

|

第〇回の数字について

運転会のタイトルにある、第〇回の数字について、初回は第1回、今回は第二回となりました。

実はこの時、「毎回数字の記載方法を変更しよう。候補が尽きるまで開催できるといいな」と思い立っており、実際第Q回(第9回)までこの伝統は続きました。

全角半角を気にする皆さんにとってはとても違和感を覚える表記かと思いますが、中学生が考えた遊びだと思って温かい目で見守ってください…

|

[前]

1. 第1回 (2010年 3月26日) |

[次]

3. 第3回 (2011年 3月21日) |